|

|

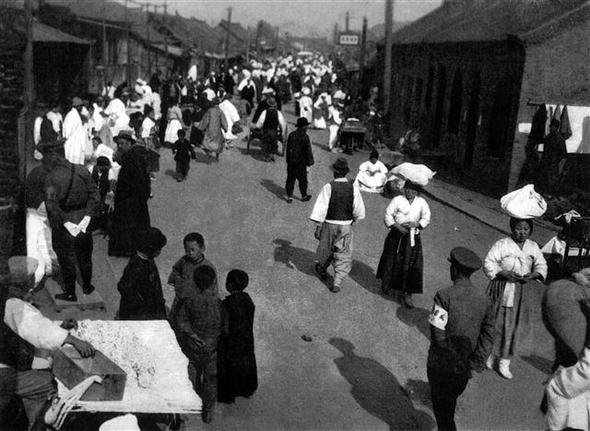

조선족 반일 무장투쟁의 거점이었던 연변 지역의 중심지 연길의 시장 풍경. 1920년대 말~30년대 초 찍은 것으로 추정되는 사진이다. |

김명호 교수의 북-중 교류 60년 ③ 1920년대 연변 항일무장투쟁

1644년 산하이관(山海關: 만리장성 동쪽 끝에 있는 중국 화북의 군사 요지)을 돌파한 여진의 후예들이 베이징에 정좌했다. 천지신령과 조상들에게 중국의 주인이 되었다고 신고한 후 종족의 발상지 만주를 봉쇄해 버렸다. 2대 황제 홍타이지(皇太極)가 선양에서 대만주주의(大滿州主義)를 제창한 지 9년 만이었다. 그 후 200여년간 청 제국은 잡것들이 들어오지 못하게 한족(漢族)들의 만주 이주를 엄금했다. 조선인들도 압록강이나 두만강을 함부로 건너지 못했다. 산삼 채취나 담비 사냥, 벌목을 위해 몰래 국경을 넘는 사람들이 있었지만 많지 않았다. 땅을 개간하고 농사를 짓는 경우도 새벽녘에 월경해서 온종일 밭일하다 해 질 무렵 터덜터덜 돌아오곤 했다. 간 큰 사람들은 봄에 왔다 가을까지 눌러앉기도 했지만 그것도 극소수였다. 가족을 데리고 와서 사는 정착자는 거의 없었다. 그러다 보니 19세기 중반이 되어도 한반도와 인접한 동만주 지역은 무주공산이나 다름없었다. 하기야 한반도의 6배를 웃도는 광활한 동북지방의 전체 인구가 300만이 채 안 됐다. 1869년 함경북도 일대에 자연재해가 발생했다. 이재민들은 먹고살기 위해 남부여대(男負女戴)하여 강을 건너고 국경을 넘었다. 양은 질을 변화시켰다. 황무지를 개간하고 농토를 일구는 정착민이 늘어났다. 특히 용정(룽징)은 인근 지역에 비해 조선인 증가 속도가 빨랐다. 투먼(圖們)강 유역 연변 지역에 정착한 조선인이 1만명에 육박하자 청나라 정부는 관리에 나섰다. 길림(지린)성 정부를 내세워 조선왕조와 ‘길조통상장정’(吉朝通商章程)을 체결하고 투먼강 북안에 ‘조선인 전문 개간구역’(朝鮮人專墾區)도 신설했다. 조국서 밀려난 연변 조선인들은군사학교와 무장조직을 만들어

일본군에 대항해 총칼을 들었다 봉오동전투서 대승을 거둔 뒤

간도대토벌로 보복한 일제에 맞서

청산리대첩서 또한번 승리했다 무장투쟁에 관심 많았던 김일성은

공포주의적 투쟁을 비판하면서도

학교에 낸 글에 안중근을 찬양했다 1905년 을사조약으로 조선의 외교권을 강탈한 일제는 만주에 정착한 조선인들이 일본제국의 신민(帝國臣民)이라며 이들을 보호한다는 이유로 연변에 간도파출소를 설치했다. 당시 청나라는 외국인의 토지소유권을 인정하지 않았지만 연변 지역의 조선인들은 소유권이 있었다. 중국인과 구별을 두지 않다 보니 중국 국민으로 인정한 거나 마찬가지였다. 호칭도 ‘한국민족, 한국인, 중국한인, 중국조선인, 조선민족, 조선인, 고려인’ 등 다양했다. 일제는 조선에서 이민 온 사람들이 중국 국적을 취득하건 말건 내버려뒀다. 중국 국적을 취득하는 조선인이 늘어났다. 하다 보니 만주의 조선인들은 이중국적자가 돼버렸다. 일제는 이것을 미끼로 툭하면 청나라와 충돌했다. 1911년 중국에 신해혁명이 발발했다. 민국 정부는 일본이 조선인들의 이중국적을 방관하는 이유를 간파했다. 중국으로 귀화하겠다는 조선인들에게 조건을 제시했다. “조선에 가서 국적을 삭제하고 와라. 조선 국적이 말소됐다는 증명서를 제출하면 중국 국적을 취득할 수 있다.” 조선총독부가 이런 증명서를 내줄 리가 없었다. 상황을 파악한 민국 정부는 귀화만 희망하면 무조건 받아들였다. 1915년 10월8일 일제는 조선총독 명의로 “중국 국적을 취득한 조선이민자는 제국 국적을 말소하지 않았다. 여전히 제국 신민이다”라는 훈령을 발표했다.

|

|

중국 지도자 중 김일성과 가장 절친했던 저우언라이도 13살 때인 1910년 봄부터 3년간 랴오닝성 톄링(鐵嶺)과 선양에서 학창시절을 보냈다. 1962년 6월 연길의 조선족 농가를 방문해 노인과 이야기를 나누고 있는 저우언라이. |

|

|

김명호 성공회대 교수 |